7色の目の病気

2013.05.27

本日は

水晶体再建術 7件

眼瞼内反症手術1件

今日は散瞳が悪い人と内皮が少ない人、核が硬い人と難症例ばかりでしたが、無事に手術を終えました。

今回は手抜きで恐縮ですが、昔話で。

7色の目の病気

とは言っても、以前のクリスマスツリー白内障ではありません。

眼科では「○内障」という言葉がいろいろありますね。有名なのは白内障や緑内障です。

「内」は目の中を、「障」は病気の事を示しています。白内障は、水晶体が白くなるので、だれが見ても「白」だと思いますが、緑内障の「緑」の意味は分かりますか?

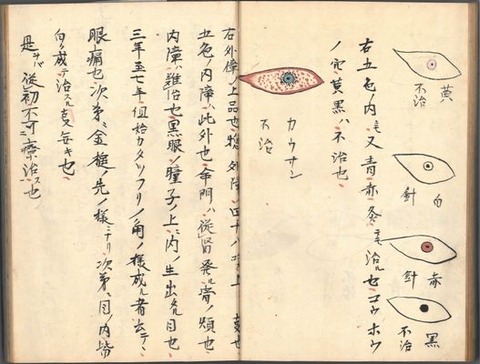

急性緑内障発作になると、角膜浮腫(黒目がむくむ)ので緑っぽく見えたのだそうです。英語では「グラコーマ」と言うのですが、もともとラテン語の「グラコウス」と言って、くすんだ海の色を示すそうです。ですから、緑というより青ですね。信号機の青と同じことでしょうか。ほかには、急に目の血流が途絶えて真っ暗になる「黒内障」も、まれに使うことがあります。

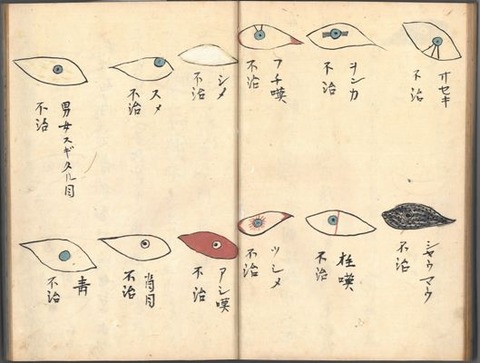

私は昔の話はあまり知らない方だと思うのですが、ひとつ印象に残っている本があります。眼科の秘伝書だそうです。この本によると、黄、青、赤、白、黒、血、石内障の7色の目の病気があります。殆どが不治ですね。これらのイラストの角膜径が小さいのが気になります。何の病気の事を言っているのか、殆どわかりません。

白内障は針と書いてあります。針を用いて水晶体を硝子体側に落下させるんですね。現在で手術適応の白内障だと、やわらかすぎて落下してくれないかもしれません。

先人たちは、限られた道具と技術にも関わらず、よくやっていたなと思います。

近視をおさえる治療 その3 メガネによる治療

今回は

白内障手術 13件 (うち眼内レンズ縫着術1件)

硝子体手術 4件

眼窩脂肪ヘルニア手術1件

無事に手術を終えました。

このところ手術の申し込みが増えてきた関係で、1ヶ月ほどお待ちいただくようになりました。

近視をおさえる治療 その3 メガネによる治療

今回は近視治療の最終回、メガネについて話をします。

今は学童が学校検診でひっかかって、眼科に来る時期です。そのため、眼科で検査をして、「メガネをかけるかどうか」という相談をすることになります。しかし、「近視になって、視力が〇〇になったから、メガネをかけた方がいいですね」と親にいっても頑なにメガネを作ろうとしない事が良くあります。大抵の場合「メガネを作ると近視が進むから」という理由です。また、メガネをつけたり外したりしていると近視が進むと思っている方もいます。これに関しては、いくつか報告があるのですが、まとめると

「メガネを付け外ししても近視の進行に影響がない」

「メガネを我慢してつけなくても近視の進行に影響がない」

「低矯正のメガネをしても、近視の進行を抑えないという報告もあれば、抑えるという報告もあります。ただ、近視の進行を抑えたとしても微々たるもののようです」

「過矯正のメガネの場合、近視が進行する可能性がある」

本来老人でかけるはずの遠近両用メガネに関しても、近視をおさえるという報告があります。ただ、これも効果が低いようで、3年間で0.64Dということでした。子供は調節力があるから、遠方用のレンズで近くも見てしまうのではないでしょうか。

他にも、近視を治すメガネは筑波大学をはじめいろいろなところで研究されています。しかし、今まで聞いたところによると、特殊コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)の方が効果が高いようです。今後良い結果が発表されれば、逐一報告したいと思います。

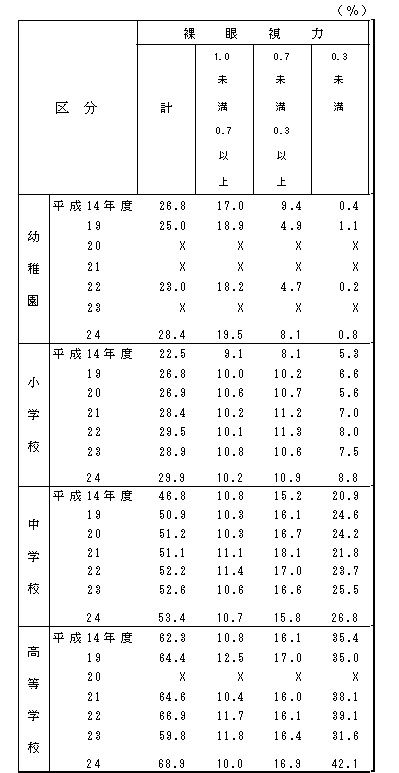

とある県のデータです。1.0未満の割合は中学校で5割、高校で7割程度になるそうです。この殆どが近視と考えると、それだけ近視で困っているひとは多いと思います。その人たちに少しでも治療ができればと思います。

近視をおさえる治療 その2 特殊コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)

本日は

白内障手術5件

眼窩脂肪ヘルニア手術1件

結膜のう形成術1件

を行いました。

結膜のう形成術の方が明日流涙が止まっているか気になります。

涙点を塞いでいた涙丘も少し切って小さくしました。

近視をおさえる治療 その2 特殊コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)

今回は、近視の進行を抑える効果がわかってきた、特殊コンタクトレンズ(オルソケラトロジー)について説明したいと思います。

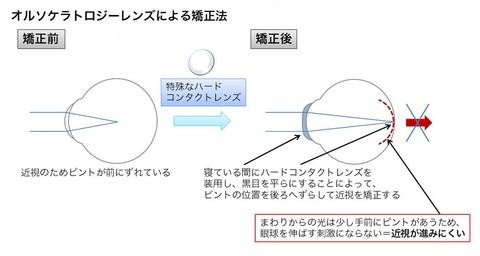

オルソケラトロジーとは、オルソケラトロジーとは、 特殊な形のコンタクトレンズをつけることで 角膜の形状を変えて、近視を軽くするという方法です。

軽度から中等度の近視に効果があります。 コンタクトレンズを夜寝る前につけて、つけたままで寝ます。

昼間はコンタクトレンズをはずしても近視を矯正した状態を 維持することができます。

オルソケラトロジーが近視進行を抑える理屈は結構難しいです(読み飛ばしてもらって結構です)

学童期に近視が進行する原因として、周辺部網膜におけるピントのずれが注目 されています。周辺部網膜でピントがずれると目の奥行(=眼軸)が伸びて近視が進むという体の仕組みになっています。 オルソケラトロジーは、角膜の形状を変えることで、周辺部網膜のピントのズレを軽減することができます。

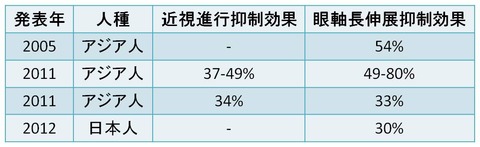

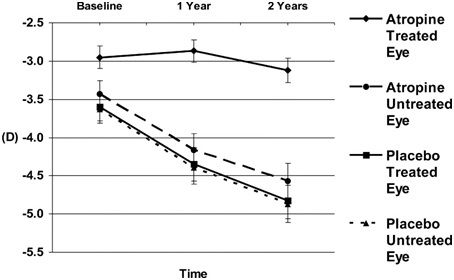

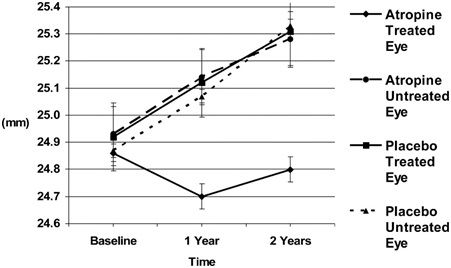

では、どのくらい近視進行をおさえるかというと、大体下の表のようになります。

大体3割程度近視を抑えると思えば良いようです。逆に言うと、7割は進んでしまいます。近視が10進むところが7で済むということですね。オルソケラトロジーを使用すると「全く近視が進まなくなる」と考えてはいけません。

問題点は1番は値段です。自由診療なので、各クリニック毎に値段が違います。両目で10から30万円程度かかりますし、診療費も自費になってしまいます。

もりや眼科 平成25年4月の手術実績

2013.04.30 手術実績

近視をおさえる治療 その1 点眼治療

もう4月も終わりです。花粉症がひと段落したと思ったら、今度は学校検診でひっかかった子供が来院するようになりました。よく聞かれるのが「近視を直したいのですが」とか、「近視が進まないようにするにはどうしたらいいのですか」ということです。今まであまりお勧めできる方法が無かったのですが、ここ最近いくつか治療方法が出てきたので、紹介したいと思います。(これから紹介するのは、あくまで近視の進行をやや緩徐にするだけで、今ある近視を治す治療ではありません)

近視をおさえる治療 その1 点眼治療

どこの国でも、近視の人口が増えていることが問題になっています。アメリカでは1970年には近視の割合が25%だったのですが、2000年には41%まで増えてしまいました。

近視を予防もしくは治療しようとする試みは今までたくさん行われてきましたが、あまり有用な手段はありませんでした。そのため、特に日本では民間療法が乱立しました。今でも「トレーニングで近視が治る」とか、「超音波をあてれば近視が治る」という広告を目にしますが、実際に有効だと示した論文に出会ったことはありません。

ここ数年、近視治療でいくつか成果がでている治療法が発表されたので、紹介していきたいと思います。まず一つ目は点眼治療についてです。

従来、日本では近視予防目薬で調節麻痺剤 トロピカマイド(ミドリンM)が処方されていました。これは、ピントを調節する筋肉である毛様体筋を弛緩させることで近視を和らげるというものです。

実際に点眼をすると、すぐに効果が出て、近視が少なくなります。しかし、近視の進行を抑える効果は殆どないらしく、点眼していても近視が進んでしまいます。また、点眼をやめると近視は元に戻ってしまいます。

アメリカでは双子の片方の子供にミドリンMを点眼して近視の進行が抑えられるか調べた研究がありましたが、結局近視の進行は抑えられなかったようです。このため、日本以外ではこの点眼を近視予防のために使う国はあまりありません。

アトロピン点眼液は、近視進行予防で大きな効果があるということで、沢山論文が発表されています。いくつかの論文を見ると、近視がすすむ速さは半分から3分の1程度になるようです。

先ほどのミドリンMと同じ種類の薬(抗コリン薬)ですが、効き目がとても長く、1-2週間ほど効果があります。以前は、散瞳するほどしっかり効かせないと近視を抑制できないとされていましたが、最近では、0.01%程度の超低濃度でも効果があるとされています。アトロピンは副作用の多い目薬で、瞳孔が開いたり、ピントの調節ができなくなったり、充血したり、全身の副作用も多いくすりですが、0.01%だと、そのような副作用が出にくいようです。

この治療は日本ではあまり一般的ではありませんが、アジアなどではかなり一般的になっているようで、特に台湾では殆どの眼科医が近視進行防止にアトロピンを用いているようです。当院でも低濃度アトロピン自家製剤による治療を行っておりますので、興味のある方は相談にお越し下さい。

英語の得意なかたはこれも読んでみてください

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963266