涙がでてくる病気1(ドライアイによる流涙)

2013.10.01 涙器

今日は

白内障手術10件(乱視用レンズ1件)

翼状片手術1件を行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

涙がでてくる病気1(ドライアイによる流涙)

眼科を受診する方の中で、涙の訴えをされる方はとても多いです。テレビを見ていて、悲しくないのに涙がでる、冷たい風があたって涙がでる、ということは良く聞きます。

同じ涙がでるといっても、いくつかの原因があり、それぞれに治療方法が異なります。今回は、その流涙症についてお話をしたいと思います。

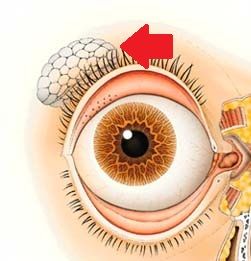

上の赤矢印は涙腺ですが、涙はここで作られます。涙には、基礎分泌(常に一定量分泌される)と、反射性分泌(刺激で出る涙)の2種類があります。基礎分泌は年齢とともに減少することが分かっています。

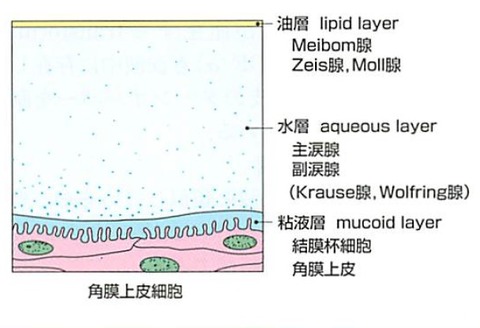

涙は粘液、水、油の3つの層からできていますが、油や粘液も水と同じく年齢とともに減少していきます。油が減少すると涙は蒸発しやすくなり、粘液が減ると涙をはじくようになります。

油や粘液が減少した方は、目を開けて2-3秒で目が乾き始めます。

目の表面が乾くと、それが刺激になって反射性の涙が大量に出てきます。反射性に出た涙があふれることで「涙が出る」と自覚されるわけです。そういった方は、診察をすると良くわかります。「涙が出る」という割には眼の表面に涙がすくなく、目をしばらく開けてもらうとすぐに表面が乾いてきます。

油を補充するために軟膏を処方することもありますが、べたべたして使用感が悪いことから寝る前くらいしか使うことができません。一方、粘液成分を増やす点眼(ジクアスやムコスタ)は数年前から発売され、効果をあげています。

ドライアイ点眼の記事

涙がでる患者さんに、「実は目が乾いているんですよ」と説明すると、驚く方もいらっしゃいますが、写真で説明すると大体納得していただけます。

涙がでる病気はまだまだありますので、次週も続けて話したいと思います。

緑内障インプラント手術(エクスプレスシャント)手術後の管理

2013.09.17 緑内障

今週、来週は月曜日が祝日なので、手術がお休みです。

その分、手術待ちが長くなってますので、いずれ月曜以外にも手術を行いたいと思います。

緑内障インプラント手術(エクスプレスシャント)手術後の管理

以前、緑内障のインプラント手術について書きました。

https:/moriyaganka.com/blog/30375766.html

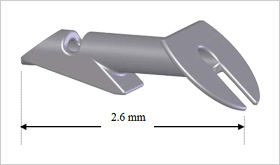

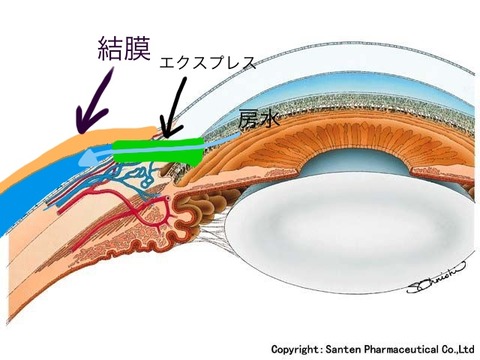

簡単にまとめると、この手術は目の中の水を外に逃がすことで眼圧を下げる手術です。点眼薬だけではどうにも眼圧が下がらない方に行います。エクスプレスという製品は、眼の中の水を外に逃がす通り道を確保する器械です。これを挿入すると、その部分の水の通り道が確保されます。手術後の眼圧管理がとても楽になります。

この手術の難しいところは、目の中の水を一定量だけ外に逃がすことです。水が逃げすぎると眼圧が下がり過ぎて「低眼圧症」という合併症を引き起こします。また、水の通り道が閉じて(治って)しまうと、手術の効果が無くなってしまいます。

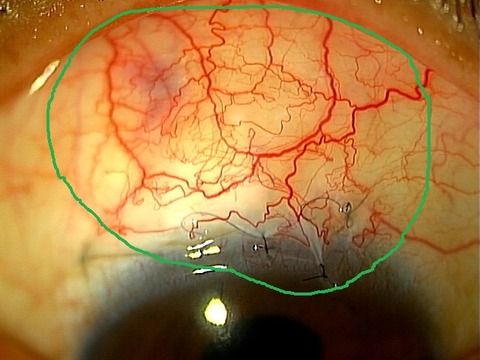

今回は、術後水の出方が安定していたので、ほとんど何もせずに済みました。目の中から出た水は、結膜で受け止められているので、ぷっくり膨れています。眼圧は手術前に30程度ありましたが、現在は10台と安定しています。

写真の緑丸は結膜が膨らんでいるところです。インプラントは隠れていて見えません。

緑内障の手術は、術後に処置が必要なことが多いという特徴がありますが、このインプラントを用いると、術後の経過が安定しやすいようです。

オルソケラトロジーを試した方の経過2(乱視のある方)

2013.09.09 オルソケラトロジー

本日は白内障手術5件

翼状片手術2件を行いました。

みなさん無事に終わりました。

オルソケラトロジーを試した方の経過2(乱視のある方)

オルソケラトロジーは角膜乱視の多いかたには適応がありません。

角膜乱視については、以前の記事を参考にしてください。

オルソケラトロジーのレンズが角膜の表面で安定しないからです。従来のオルソケラトロジーでは、1D以上の角膜乱視のある方には適応になりませんでした。

今回は、1Dを超える方の経過です。

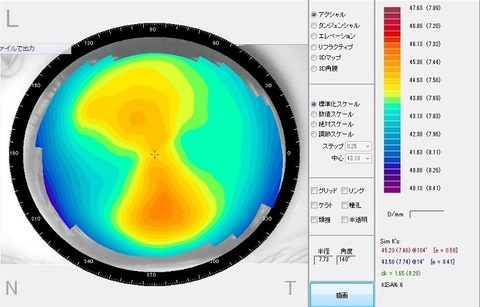

眼鏡なしの視力は0.1 近視の度数は-2.25でした。角膜乱視が1.65Dあるので、オルソケラトロジーの適応になるかどうかが気になりました。

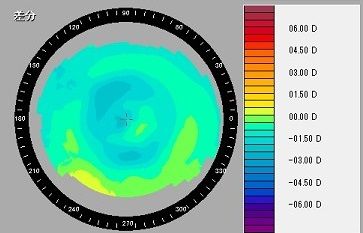

角膜の形を見ると、 上下方向のカーブが強い(黄色)ことがわかります。上下方向のカーブが強いという事は、レンズが上下にパタパタ動いてしまう可能性があります。ですから、従来のオルソケラトロジーではレンズが安定しません。

最近発売した「オルソKプレミアム」は、2Dまでの角膜乱視のある方に、角膜の形状にあわせたオルソケラトロジーを作成できるというものです。「プレミアム」という名前がついていますが、値段は従来と変わりません。ですから、この方はオルソKプレミアムの良い適応です。(乱視のある方にも装用できますが、乱視は減らさないとされています)

コンタクトをつけて1時間様子をみたところ、下のようにきちんと近視が矯正できました。

これは、コンタクト使用前後の比較です。中心部分が濃い青色になっていて、きちんと角膜の中央で近視が矯正されていることを示しています。裸眼視力も0.5まで増えていました。

おそらく1晩使用すればかなり近視が減ることでしょう。

オルソKプレミアム

http://www.ortho-keratology.net/assets/files/pdf/ortho-k-premium.pdf

もりや眼科 平成25年8月の手術実績

2013.09.06 手術実績

アトロピン点眼治療の様子

本日は白内障手術8件

眼瞼内反症手術1件

翼状片手術1件

すべて無事に終わりました。

アトロピン点眼治療の様子

4月からアトロピン点眼治療を開始して、2人だけですが再診しました。

まだ開始して3か月ですが、全く近視は進行しておらず、眼軸長も全く伸びていませんでした。今後もっと人数と期間が増えてくれば、アトロピンの作用がはっきり分かるようになると思います。

気になっていた副作用については、まったくありませんでした。文献によると、0.01%では殆ど散瞳しないということでしたが、その通りでした。また、調節力が落ちて不自由を感じている方もいませんでした。アレルギー性結膜炎の副作用が最も頻度が高いようですが、その訴えも現在のところありません。

簡単ですが、当院で行っている治療の根拠となっている論文を紹介します。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963266

アトロピン0.5%、0.1%、0.01%の安全性と有効性を検討した論文です。オフサルモロジーという雑誌は、眼科の中でも権威ある雑誌です。

この論文では、400人の子供(6-12歳)を2年間にわたって調査しています。

2年間での近視進行度ですが、-0.3D (0.5%)、 -0.38D(0.1%) -0.49D (0.01%)ということでした。以前の論文で、-1.2D(アトロピン点眼なし)、-0.28D(1%)だったようです。0.01%だと、高濃度アトロピンより効果が落ちる感じがしますが、点眼していない時と比較すると微々たる違いなのが分かります。

2年間での眼軸長の変化は、0.27mm(0.5%) 0.28mm(0.1%) 0.41mm(0.01%)でした。基本的には眼軸(眼の奥行の長さ)が長くなると近視が進みます。これも、0.01%で効果が低い(眼軸長が伸びている)感じがしますが、これもわずかな差でしかないようです。

0.01%アトロピンの魅力は、副作用の少なさです。他の濃度ではアレルギー性結膜炎が生じたようですが、0.01%では生じなかったようです。