ものが見える仕組み(緑内障での視野の欠け方)

2012.07.10 緑内障

ものが見える仕組み(緑内障での視野の欠け方)

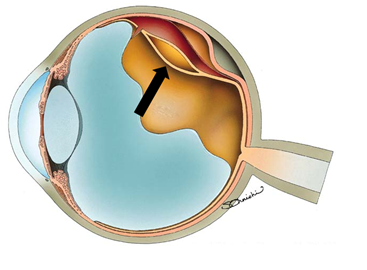

私たち眼科医は、患者さんに目の仕組みを説明するとき、良くカメラに例えます。目の中には網膜(もうまく)と言って、カメラのフィルムに相当するものがあります。(下の写真の黒矢印の部分です。)

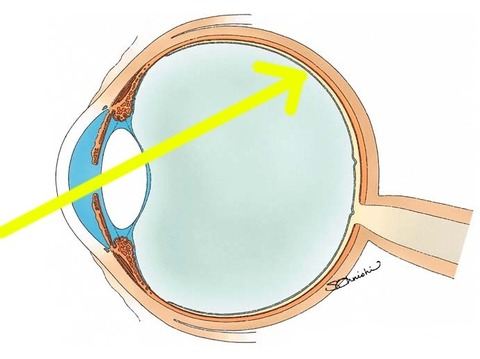

目に入った光が網膜に当たることで光を感じることが出来ます。下の図のように、下から入ってきた光は、上の方の網膜に当たることになります。ですから、視野検査で下の方が見にくい、という結果が出た場合、網膜の上の方が傷んでいるということになります。

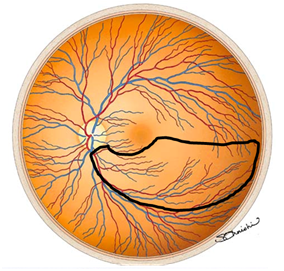

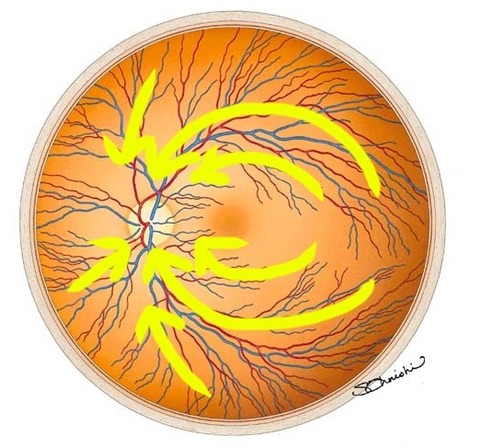

網膜は文字通り「膜」ですが、実は神経線維の集まりです。網膜の神経は、下の図の黄色の矢印のように視神経に向かって伸びています。網膜にある動脈(赤色)、静脈(青色)とほぼ同じように神経線維が伸びています。

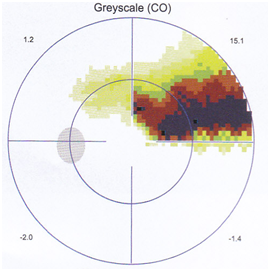

下の図は、緑内障の人の視野検査の結果です。緑内障の視野は、このように水平線でくっきりと境界線ができることがあるのが特徴です。網膜神経線維は視神経よりも上と下で別々の神経ですからこのような境界線が生じます。水平線より上側の視野が欠けた場合、網膜の下側(図の黒で囲った部分)が障害されているということになります。