術前検査で見つかる円錐角膜

2016.05.09 白内障

本日は白内障手術14件、

涙点閉鎖術1件

無事に終わりました。

術前検査で見つかる円錐角膜

このところ、白内障手術の術前検査で円錐角膜が見つかる方が数名いました。

眼の一番表面にある「角膜」という部分は、球面に近い形をしています。円錐角膜は、この形が変形してしまって円錐状になってしまう病気です。角膜は光を目の中身導くレンズの役割をしていますから、角膜が変形してしまうとレンズとしての質が落ちてしまって、視力がうまく出なくなってしまいます。

円錐角膜の治療方法の一つにハードコンタクトレンズがあるのですが、ハードコンタクトが角膜を抑えることで乱視の量を減らすことができます。

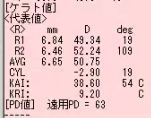

上は角膜の形状を測定する検査です。CYLと書いてあるのが乱視の量です。-2.90という数字は、乱視の量が多いほうです。KAIも角膜の状態を示していて、38.60というのは結構多いほうです。

この方はハードコンタクトを使用していたので、装用を辞めてもらいました。すると・・・

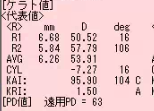

かなり強い角膜乱視が生じていました。-7.27という乱視の量はとても多いです。また、KAIの数字もとても増えています。

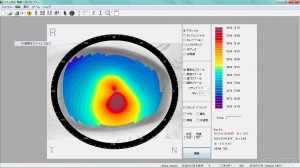

トポグラフィーという角膜形状解析装置をしようすると、このような結果になります。

暖かい色は角膜表面のカーブがきついことを示しています。中央より下方で角膜が突出していることが分かります。これは円錐角膜という病気です。術後もコンタクトをしないと、乱視が多い状態になることが予想されます。

現在乱視を減らすタイプのレンズがあって、当院も積極的に使用していますが、円錐角膜の乱視は「不正乱視」といってこのレンズでは完全には強制できません(一部減らせる乱視もあります)。

また、多焦点眼内レンズも円錐角膜ではうまく視力がでないので使用できないことになっています。

-----

ハードコンタクトを使用している方の白内障手術

2015.08.04 白内障

本日は白内障手術11件(うち乱視用レンズ2件)

白内障の硬い方、虹彩が弱くなっている方がいましたが、無事に終わりました。

「術翌日から運転したい!」という方もいましたが、術翌日検査では余裕の視力1.2!ばっちり運転できますね。

ハードコンタクトを使用している方の白内障手術

白内障手術を申し込むときには必ず手術用の問診を行います。その一つに「コンタクトレンズを装用していますか?」と言うものがあります。特に、ハードコンタクトは角膜表面の形状を変化させます。角膜はレンズの役割をしていますので、形が変わると近視・遠視・乱視などの度数が変化しています。

術前検査のデータから変化してしまうと、手術後の裸眼視力に影響してしまいますので、3週間程度はハードコンタクトを外してから検査を行います。(検査を行った後は手術までコンタクトは装用可能です)

先日白内障手術を予定した方ですが、初診時のKAI(角膜対称性の数値:角膜の形状が綺麗だと数字が低い)が右12、左19でした(正常では約30以下)。

初診で白内障手術を希望したため、しばらくハードコンタクトを外してもらう事にしました。その後のKAIは右63、左81とかなり数字が増えています。かなりの異常値です。ちなみに、近視や乱視の度数はあまり変化ありませんでした。

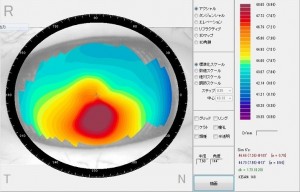

そこで、角膜形状解析を行うとこの通り。

円錐角膜という病気が見つかりました。角膜中央よりやや下方で角膜が突出していることを表しています。ハードコンタクトの影響で、突出が抑えられていたのでしょうね。

急性閉塞隅角緑内障(緑内障発作)について

本日は白内障手術12件(うち乱視用レンズ2件)

眼瞼腫瘍切除術1件

無事に終わりました。

急性閉塞隅角緑内障(緑内障発作)について

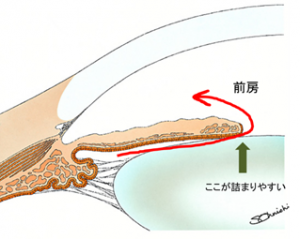

目の中には前房・後房と呼ばれる空間があります。ここには「房水」と呼ばれる水が溜まっています。この水は、後房から瞳孔を通って前房に出ます。

しかし、稀に、水晶体が瞳孔をふさいでしまって、房水が後房で溜まってしまうという状態が起きます。これを急性閉塞隅角緑内障(緑内障発作)と言います。緑内障発作になると、激しい眼痛があり、失明する危険性があります。

特に、白内障によって水晶体の厚みが増える年齢(60歳以降)で、小柄な女性は緑内障の発作を生じやすいと言われています。緑内障発作のリスクがある方は、前房が狭いという特徴があります。

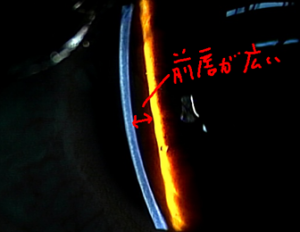

通常の前房(広い前房)

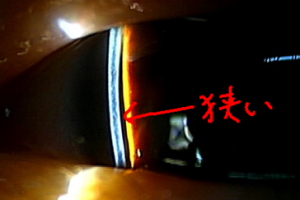

緑内障発作を起こしやすい方の前房

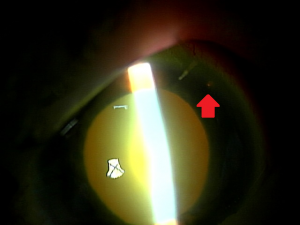

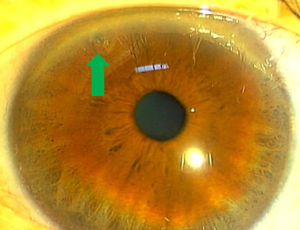

緑内障発作を起こすリスクが高い方にはレーザー虹彩切開術(Laser iridotomy : LI)にて、房水の通り道を作ります。下はレーザーで虹彩に小さな穴をあけた後の写真です。緑の矢印の先に黒い穴が開いています。これが房水の通り道となって緑内障発作を防止します。

本日来院された方は、70代の女性の方ですが、昨日から左目が痛くて仕方がないという事で来院されました。診察すると、眼圧70mmHgで緑内障発作を起こしていました。

眼圧がとても高かったため、眼圧を下げる点滴を行いながら、上記のLIを実施しました。

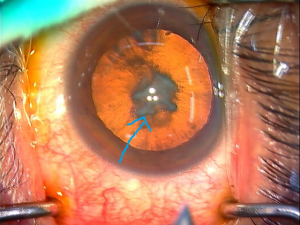

上の写真で赤い矢印の先から光が漏れています。目の中の水が通るバイパスを作りました。しばらく点眼を行いながら2時間ほど様子を見ていたのですが、眼圧が下がる気配がありません・・・もしかすると水晶体がレーザーで穴をあけた部分も圧迫して塞いでいるのかもしれません。

眼圧を早く下げないと視神経が一層傷んでしまうため、白内障手術を行いました。緑内障発作は虹彩と水晶体の間の通り道が閉じることで生じるため、基本的に白内障がなくなったら治ります。水晶体の支えであるチン小帯が弱くなっていて、角膜も高眼圧浮腫を起こしていたので幾らか手術がし辛かったのですが、無事に手術が終わりました。手術後1時間の眼圧は16mmHgと正常値でした!

先ほどご本人に連絡したところ、明るくなったということでしたので、何とか失明は免れたのかと思います。早い対応が出来て良かったと思います。

両目同時の白内障手術

2015.07.06 白内障

本日は白内障手術11件

無事に終わりました。

当院では両眼同時の手術を行っています。

メリットとしては、①外来通院の回数が減る

②医療費が少し減る

③点眼が両眼同時に始まって、同時に終わるので左右間違いしにくい

④手術室に入る回数が少なくなる

などがあります。患者さんも医療者側も負担が少なくて済むため、当院では両眼手術の方は殆ど同時に手術を行います。同時手術で良いですか?と患者さんに聞いたときに時々出る質問が「手術の後、見えにくくて困るのではないでしょうか?」という事です。他の眼科では手術後眼帯をしていることろがありますが、その場合は眼帯のせいで全く見えません。手術の器械や手術用顕微鏡が古かったり、白内障が難しかったりすると、手術時に目に負担がかかって視力の回復に時間がかかることになります。最近の手術では切開創がとても小さくなったため、早期から視力が出るようになりました。

今日手術した11件で手術直後(手術後大体10分くらい)の視力を計測したところ、大体0.7から1.0くらいの矯正視力が出ていることが分かりました。1名1.2と言う人もいました。一応車に乗って帰れるかもしれませんが・・危ないのでやめた方が良いですね。もちろん難症例だと視力が上がるまでに時間がかかることもあると思います。

若い人の白内障

2015.06.29 白内障

若い人の白内障

本日は白内障手術10件(乱視用レンズ2件)

眼窩脂肪ヘルニア1件

無事に終わりました。

まだ50代なのに、白内障で視力が下がっている人がいました。

白内障といっても、水晶体全部が濁っているわけではなく、中心部(青い矢印の先)だけ濁っていました。水晶体の嚢(ふくろ)を丸く切る作業は若干やりにくかったですが、それだけでなく、水晶体を支える筋肉も弱くなっていました。高齢の方で弱くなることは良くありますが、若い人で弱くなっている場合は外傷やアトピーなどが原因の事が多いです。今回片目だけ白内障になったことを考えると、昔怪我でもしたのかもしれません。筋肉を切らないようにやさしく丁寧に手術したので無事に終えることが出来ました。明日視力がでるかどうか楽しみです。