乱視を治す眼内レンズ

2016.08.29 白内障

今週は白内障手術を13件行いました。(入院2件)

無事に終わりました。

乱視を治す眼内レンズ

誰でも多かれ少なかれ乱視があります。若い人はある程度の乱視(直乱視)を残して手術を行った方が良い場合もあります。しかし大抵の方は乱視があれば矯正した方が視力があがります。

白内障手術で使用する眼内レンズは乱視ありのレンズとなしのレンズがあります。当然乱視を矯正するレンズの方が値段も高く、術前検査も煩雑になります。そのため、どの程度の割合で乱視用レンズを用いるかはそれぞれのクリニック次第、ということになります。当院では約3割の方で乱視用レンズを使用しています。おそらく多い方だと思います。

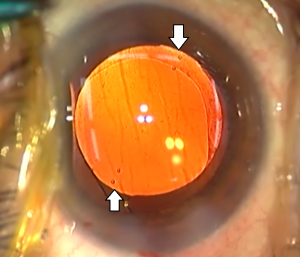

乱視はレンズを入れる向きが大事です。そのため、写真の通りレンズにマークがついています。これを乱視の角度とあわせて入れます。レンズを入れた後、レンズを回転させて、適切な角度にします。

レンズに点が2ヶ所づつついています。

今週手術した方は-1.5Dという中程度の乱視が両目にありましたが、それが完全に矯正されて、裸眼で1.2がでるようになりました。患者さんは「乱視用のレンズを入れたから眼鏡なしで良く見える」と言うのが分かっていただけているか分からないのですが、喜んでもらえているので良しとしたいと思います。

患者さんとしては、乱視用レンズを使用してもしなくても手術費用に違いはありません。そのため、患者さん側からするとメリットの多いレンズだと思います。

白内障手術当日の見え方

2016.07.11 白内障

本日は白内障手術を14件行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

白内障手術当日の見え方

当院では白内障手術をした後に眼帯をしないで保護ゴーグルをつけてもらっています。

以前は眼帯を使用していたので、全く見えなくなっていたのですが、保護ゴーグルを通して物をみることができます。

そうすると、手術当日の見え方の感想をいろいろ言われるようになりました。「手術後すぐから良く見える」とか、「2時間位してから見えるようになった」とか、「まだ良く見えない」などなど。

以前当院で数名、手術直後の視力を測りました。大まかに言うと裸眼視力0.7(遠くにピントを合わせた場合)ですが、人によって結構違うという結果になりました。人によっては「右は1.2見えるけど、左はまだ0.9しか見えない」なんて言われたこともあります。そういった場合、手術当日なのでそれでも良い方で、明日になるとまた違うと思うと説明しています。

手術直後は目の中の水(房水)の状態も安定していないし、瞳孔も開いているし、眼内に入れた人工レンズの位置もまだうまく定まっていない状態です。そのため、手術当日の見え方はあまり神経質にならなくていいと思います。もちろん手術直後から良く見えたと言ってもらえるのは嬉しいです。なるべく早く視力が上がるように、綺麗に手術をしています。

落屑症候群と白内障手術

今週は白内障手術18件

無事に終わりました。最近忙しくてブログが更新できませんでした。

無理ない範囲で更新していこうと思います。

落屑症候群と白内障手術

以前ブログで落屑症候群について書いたところ、よく検査されるせいか、問い合わせが時々あります。

大まかにいうと

・落屑緑内障が怖い

・落屑で目の中がいっぱいになってしまうのでは?

・落屑症候群があるから白内障手術が難しいといわれて怖い

という内容が多いです。眼科医は診察用顕微鏡で患者さんの目を見れるので、病状を詳しく把握できるのですが、実際に診察を受ける患者さんは自分の目を診察できません。そのため、「落屑」という得体のしれないものに恐怖を抱くようです。

落屑緑内障が怖い・・・一般の緑内障よりも進行が速いことがあります。また、眼圧が毎回変動することがあります。落屑の程度や視神経の具合によるので、正確には診察をしないと何とも言えません。かかりつけ医とよく話し合うのが大事です。

落屑で目が一杯にはなりません。なったら大変ですが。実際には眼の中の水の流れに従って目の外に排出されるようです。

落屑症候群があって手術が難しい・・・落屑があると、水晶体の支えであるチン小体が弱いことがあります。あまりに弱いと手術が難しいことがあります。これも程度問題で、チン小体があまり弱くなっていないもの、とても弱くなっているものがあり、それぞれで対応が異なります。

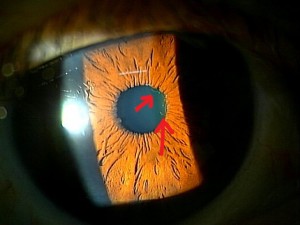

上の写真は落屑症候群の方です。赤い矢印の先に白い落屑が少し見えます。この方は主治医に「白内障手術がとても難しい、手術を2度に分けて行うことがある」と説明を受けたようです。確かに落屑は少しあるのですが、そこまで不安にさせなくても良いのでは?という感じです。

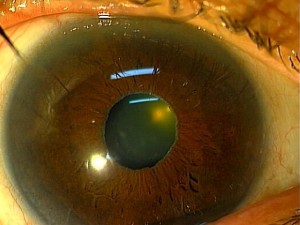

上の写真2枚は別の方の写真です。こちら方のほうが落屑が多いです。右の写真は瞳孔のフチ全周が白くなっています。これで、さらに散瞳剤を付けても瞳孔があまり大きく開かないようであれば「手術が難しいかもしれませんよ」という説明をしたほうがいいと思います。

眼科医が「あたりまえ」と思っていることでも、患者さんからしてみればまったく意味が分からない・・なんてことはよくあります。落屑は特に分かりにくいと思うので、良く説明するようにしています。

今週の手術結果

今週は白内障手術19件行いました。みなさん無事に終わりました。

なかなか記事を書く余裕がなくて申し訳ありません。また時間を見つけて書こうと思います。

白内障手術の精度を上げる機械 眼軸長測定装置 OA-2000

先週は木曜、土曜日も手術を行ったので、今週の月曜日も含めると大変多くの症例を手術しました。

スタッフもお疲れ様でした。

この1週間で白内障手術29件

硝子体手術11件

緑内障手術1件

皆さん無事に終わりました。

白内障手術の精度を上げる機械 眼軸長測定装置 OA-2000

眼科医でないと分からないと思うのですが、眼軸長の測定というのは白内障手術の一つの要になります。

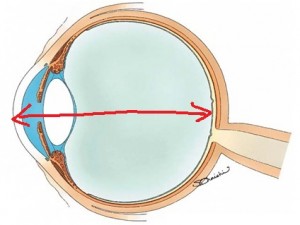

眼軸長は、目の奥行の長さの事です。

このデータを元に、手術で使用する眼内レンズの度数を決めることになります。そのため、この数字に誤差があると、必然的に手術の結果に跳ね返ってきます。術後に遠くが見えるようにピントを合わせたつもりなのに、眼鏡をかけないと遠くがうまく見えない・・なんていうことになる可能性があります。

当院では多焦点眼内レンズも使用しています。多焦点の売りは「遠くも近くも見えますよ」なのですが、ピントの位置がずれてしまうと台無しになってしまいます。

当院では開院時にトーメー社のOA-1000という眼軸長測定装置を使用していて、これは4年前では最新の器械でした。光干渉断層撮影という新しい方式の測定装置で、測定精度がとても高かったのですが、一方で強い白内障の方ではうまく測定できないという欠点がありました。

その場合は超音波を使用した測定を行うのですが、どうしても精度が落ちてしまいます。

最近になって、新しい眼軸長測定装置 OA-2000を導入しましたが、これがなかなか優れた器械なのです。

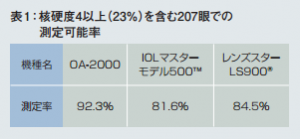

通常白内障が強いと、白内障より奥が観察できなくなります。この機械も眼軸長を光を使って測るので、白内障があまりに強いとうまく測定できません。ところが、このOA-2000は検査可能率がとても高いのです。

測定も簡単なので、患者さんへの負担も少なくなります。

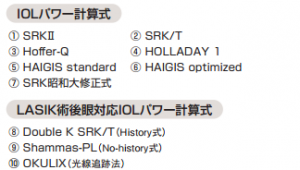

最近時々あるのが、レーシック手術後の患者さんです。角膜の形状が変化しているので、通常と同じ計算式で眼内レンズの度数を算出すると、度数がずれてしまいます。そのような場合にも対応できる計算式が搭載されているのも特徴です。

検査器械は患者さんが特に意識することはないかもしれませんが、とても重要です。

最新の器械を常に使用することで、高い手術成績を維持しようと考えています。