白内障手術の麻酔

2013.01.17 白内障

現在当院でオルソケラトロジーを入れるべく、準備中です。残念ながら、私は近視も乱視も度数が強すぎるので自分で体験することができません。日中コンタクトをしなくて良いので、運動している方にはとても良いと思います。導入が決まったら、詳しいことを書きたいと思います。

白内障手術の麻酔

白内障手術の麻酔は、時代とともにかなり変化しています。ただ、麻酔方法が進歩したというよりも、白内障手術における目の負担が減ったことが原因だと思います。

・まばたきを抑える麻酔

瞬きを抑えることで手術をやりやすくします。いくつか方法はありますが、上下のまぶたに麻酔薬を注射します。皮下に注射するので、若干痛いことがあります。

・目の奥に効かせる麻酔(皮膚からの注射)

下まぶたの頬の骨の上あたりに、皮膚に垂直に注射針をさします。そのまま眼球まで針をもっていって、眼球の裏側に麻酔薬を注射します。痛みも完全になくなりますが、目を動かす筋肉や、まぶたを動かす筋肉も麻痺します。また、視神経も麻痺すると、麻酔が覚めるまで見えなくなります。

・目の奥に効かせる麻酔(白目からの注射)

上の麻酔とほぼ同じ部分に聴かせるのですが、白目を経由して注射します。この麻酔も痛みはほぼ完全になくなります。点眼麻酔を効かせてから行うと、いつ麻酔されたかわからないうちに終わります。

・点眼麻酔

点眼されたときはしみますが、今回挙げた麻酔のなかでもっとも患者さんの負担が少ない 麻酔です。点眼薬が触れたところだけ麻酔が効くので「表面麻酔」ともいいます。目に負担の少ない手術を行うと、この麻酔だけでも全く痛みを感じません。

以前白内障手術を受けた方からお話を伺うと、「皮膚に注射するのが痛かった」などという話を時々聞きます。白内障手術の器械が進歩する以前は、傷の大きさがとても大きく、目の負担も大きい手術であったため、おおがかりな麻酔が必要でした。「痛みを取る麻酔のために痛くなるのは本末転倒では?」と思ったこともありました。

当院では点眼麻酔(+白目の注射)をしますが、患者さんの負担が少ない良い麻酔だと思います。恐らく、患者さんは手術前後に麻酔の事を意識しないと思います。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

白内障手術と角膜内皮細胞

2013.01.10 白内障

今週は乱視用のレンズを使った白内障手術を3例行いましたが、どの症例も乱視がかなり減りました。そのうちの一人はメガネなしで免許更新出来たとのことです。今後も適応症例はどんどん使っていきたいと思います。

白内障手術と角膜内皮細胞

今回は角膜内皮細胞について説明したいと思います。白内障手術を行う方は必ず手術前にこの検査を行いますが、この細胞がどういう役割をしているのか、一般にはあまり知られていません。

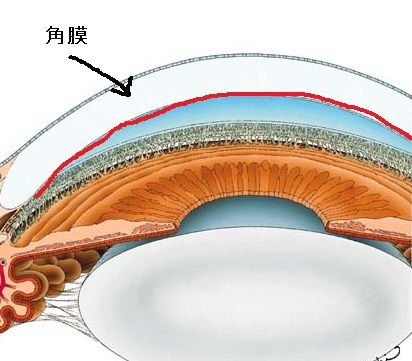

角膜は眼球の表面にありますが、目の中に光を導くために透明になっています。実は角膜が透明であることはとても難しいことで、角膜の中の水分量が多くなりすぎると濁ってしまうのです。角膜は勝手に水分を吸収してしまう性質があるので、何もしないと濁ってしまいます。

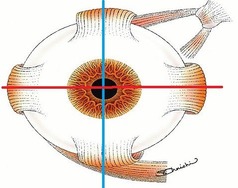

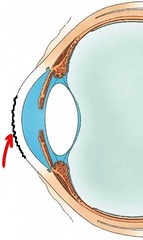

角膜内皮細胞という細胞は角膜の一番内側にあります。下の写真の赤線の部分にびっしりと細胞が敷き詰められています。角膜の水分は、この細胞によって角膜の外に排出されるのです。

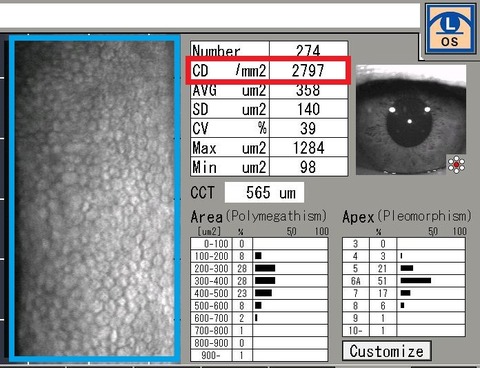

下の写真は正常な方の角膜内皮細胞です。

青線の中が角膜内皮細胞の写真です。小さい細胞が隙間なく敷き詰められているのが分かると思います。その右にある赤枠の「CD」と書いてあるのが細胞の密度です。正常は2千から3千くらいです。生まれたときは4千以上あるようです。

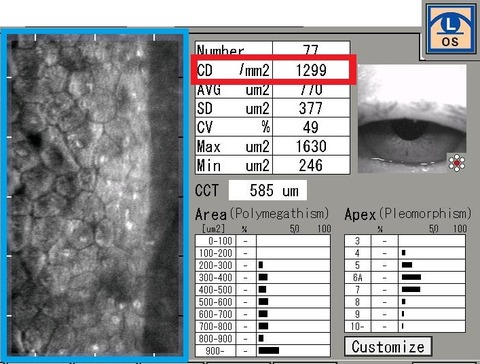

上の写真は先日当院で白内障手術を行った方です。左の写真では、ひとつひとつの細胞が大きいことがわかります。数が減ると、1個あたりの細胞の大きさが大きくなります。角膜内皮細胞の密度を見ると1299で、とても少なくなっているのが分かります。

角膜内皮細胞が500より少なくなると、角膜が濁りやすくなります。角膜内皮細胞が減ることで角膜が濁ることを「水疱性角膜症」と言います。

上の写真は水疱性角膜症の写真です。角膜の中心が白っぽく濁っています。角膜が濁ると視力はうまくでません。

角膜内皮細胞は増える機能がない細胞で、つまり、生まれてから死ぬまで減り続ける細胞です。また、角膜の裏側にあるので、白内障手術である程度(平均で5%程度)減ってしまうのです。そのため、手術の前に角膜内皮細胞を良く調べる必要があります。角膜内皮細胞が少ない人は、手術を慎重に行う必要がありますし、手術後に角膜が濁る可能性があることを患者さんに伝える必要があります。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

白内障の手術はいつしたら良いのか

2012.12.20 白内障

先日乱視用眼内レンズを使用した患者さんですが、裸眼視力(メガネなし)で視力1.0がでていました。手術で良い結果がでると、とても嬉しくなります。

また、当院の白内障手術は乱視の減る「強主経線切開」を行っていますが、これも乱視が減る良い方法です。これも後ほど説明したいと思います。

白内障の手術はいつしたら良いのか

外来をしていてよく聞く質問があります。

「私はいつごろ白内障手術したら良いのでしょうか?」という質問です。同年代のご近所さんが白内障の手術をすると「私もそろそろかしら?」と思うようです。

結論から言うと、白内障の手術をするべき時期は人それぞれです。患者さんそれぞれの生活スタイル次第で必要な視力は大きく異なります。そのため、私は手術すべきかどうかは外来でよく話し合って決めています。

白内障の手術のタイミングで難しいのは、白内障が慢性疾患だということです。もちろん、急に進むタイプの白内障もあるのですが、大抵は若い頃から徐々に進行してきます。ゆっくり視力が低下した場合、自覚症状が全くないこともよくあります。視力が0.2くらいでも「よく見えている!」と言い張るかたも時々いらっしゃいます。

いつ手術をしたらいいのか、迷っている場合は視力検査の結果を参考にしても良いかもしれません。視力が1.0以上出ていれば、あまり手術は必要ないでしょう。視力が0.8より下回っていれば、正常の人よりも少し見えにくくなっていると思います。運転したり、細かい作業をする方は手術を考えても良いかもしれません。

以前紹介した、核白内障の場合、あまりに進行しすぎると手術しにくくなることがあります。超音波で核を破砕するときに必要なエネルギーが多くなるため、目の負担も大きくなります。この様な方は早めの手術を勧めることがあります。

緑内障や糖尿病網膜症など、他の目の病気を抱えている方は、白内障が検査の邪魔になってきた場合にも手術を考えて良いと思います。糖尿病網膜症では、点状出血や新生血管など、細かな変化を診察する必要があるので、あまりに白内障が進んでいると診察しにくくなってきます。また、緑内障の場合は、白内障のせいで視野検査も難しくなることがあります。緑内障の1つの形態である閉塞遇角緑内障の場合は、白内障の進行で緑内障が悪化することもあるので、早いタイミングでの手術が必要になることがあります。

目の手術は怖いと思うかもしれませんが、数分で終わる治療なので安心して手術を受けていただければと思います。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

乱視を治す白内障眼内レンズ

2012.12.13 白内障

もう年末が近いということで、昨日は院内の大掃除を行いました。

当院は床が白いので靴の跡がつくのが気になっていたのですが、ダスキンに頼んだらすっかり綺麗でピカピカにしてくれました。開業当初は自力でワックスをかけたのですが、仕上がりが全然違いました。

来週の手術が無事に終われば、年を越すことができそうです。

乱視を治す白内障眼内レンズ

先週の乱視の話の続きです。

軽くおさらいをすると、正乱視は目のゆがみが原因なので、直すためには円柱レンズが必要ということでした。

乱視の程度に明確な基準は無いようですが、

1D(ジオプター)以下 軽い乱視(乱視を矯正しなくても、ある程度の視力が見込まれる)

1D-2D 中くらいの乱視

2D以上 乱視が強い

という感じでしょうか。

白内障手術で使用する乱視用レンズは、通常のレンズに円柱レンズが組み込まれています。そのため、正乱視を軽減することができるのです。しかし、このレンズは正乱視のある人すべてに使えるわけではありません。

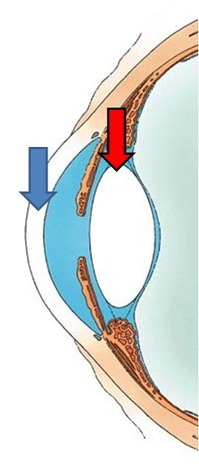

目の中には(角膜:青矢印)と(水晶体:赤矢印)の2枚のレンズあります。白内障手術では、水晶体を取ってしまいます。そのため、水晶体だけに乱視があったとしても乱視用レンズは使わなくても良いのです。

白内障手術で乱視用レンズを使うかどうかは、角膜の乱視の程度を見て判断します。

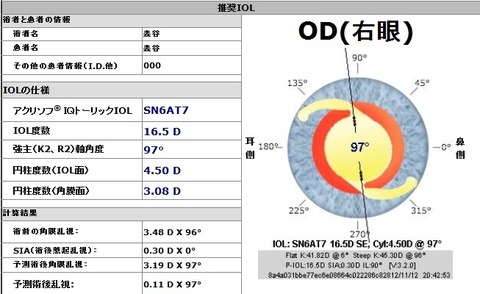

これは私の右目の角膜のデータです。実は、私は強い直乱視があります。

弱主とは、弱主経線です。角膜の6度方向では、41.82D(ジオプター)の屈折力があります。強主は、強主経線です。角膜の96度方向では、45.30Dの屈折力があります。

強主経線と弱主経線での屈折力の差が乱視の度数になります。私は45.30-41.82=3.48Dという強い乱視があることがわかります。

6度方向(ほぼ水平)の屈折力が弱い(角膜のカーブがゆるい)、96度方向(ほぼ垂直)の屈折が強い(カーブがきつい)ということは、下の図のように横長の角膜であることがわかります。

もともと私は細い目をしているのですが、角膜が横長だから目が細いのかな・・・・

この乱視を治すためのレンズが円柱レンズです。ここ数年で発売されました。こんなに良いレンズなのに、なんでもっと早く発売されなかったのか、と思うくらいです。

患者データ(これは私のデータですが)を入力すると、レンズの種類と、角度が計算されます。今回、もし私が白内障手術をするとすれば、97度の方向でレンズを固定すれば良いことになります。

もともと乱視がある人でも、乱視が減少することで裸眼視力(メガネなしでの視力)が期待できます。メガネなしで車の運転できる(視力0.7以上)と、とても嬉しいですね。当院では、術前検査で角膜乱視が強くて、乱視用レンズの適応がある患者さんにはこのレンズを用いております。

実際には乱視用レンズはレンズ代が通常の数倍もするのですが、患者さんの負担金額には変わりはありません。当院は、国が定めた白内障手術費用の中からレンズ代を出すので、高いレンズを使うと赤字になってしまいます。でも、患者さんに最善の医療をすることが、最終的には当院のためにもなるかと思ってこのレンズを使っています。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

乱視について

2012.12.06 白内障

最近空気が乾燥してきたせいか、ドライアイの患者さんが激増しています。

特に若い方は点眼薬を指定して希望してきます。試してガッテンの影響もまだありますね。

新薬の使用経験は私もまだ多くないので、患者さんのお話に興味深々です。

乱視について

いつも外来をしていて思うのですが、乱視という概念は患者さんにとても分かりにくいと思います。また、乱視の程度も患者さんにはなかなか伝わりにくく、「私って乱視が強いと言われたことがあります」という方の乱視がとても少なかったりすることもありました。

乱視は大きく分けて2種類あります。メガネで治せる「正乱視」、メガネで直せない「不正乱視」です。

不正乱視は、怪我や翼状片などのせいで、目の表面がつるつるで無くなった時に生じます。

こんな風に目の表面がボコボコしていると、外からの光が目の中にうまく入らずにぼやけてしまいます。このタイプの乱視はメガネをつけても視力を上げることはできません。

一方で、正乱視は眼鏡で矯正できる乱視のことをいいます。

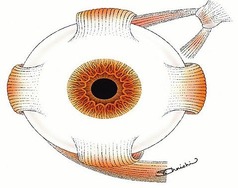

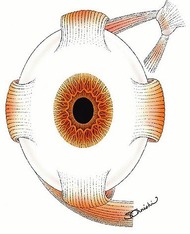

一般的に眼球はまん丸に見えますが・・・

厳密にはこんな感じで歪んでいる場合があります。

横長だったり縦長だったりします。

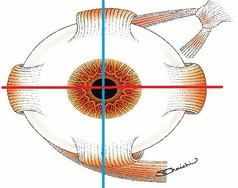

ピントの合う位置(焦点)は、目のカーブが強いほど近くなります。そのため、下の図で、青い線で切った部分ではピントが近く、赤い線で切った部分ではピントが遠くなります。そうすると、通常のレンズでは青と赤のどちらかしか矯正することができません。

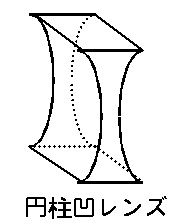

この乱視を治すためのレンズを円柱レンズといいます。これで青い線のピントだけを遠くすることができるようになります。

視力検査ではこのようなレンズを使って乱視を矯正します。レンズに線がついているのは、円柱レンズの向きです。

ごく最近までは、白内障で使う眼内レンズは円柱レンズがありませんでした。そのため、手術後は眼鏡を用いて乱視を矯正しなくてはなりませんでした。せっかく遠くにピントを合わせて、メガネなしで運転できるようになるかと思いきや、この乱視のせいで裸眼視力(メガネなしの視力)が出にくいこともしばしばあります。

そのため、当院では乱視の強い方には、乱視用のレンズをしようしています。この眼内レンズには円柱レンズが組み込まれているので、乱視を減らすことができます。

乱視用眼内レンズの話は次回します。

小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科