白内障手術希望で来院された方の流れ①白内障があるのかどうか

2013.10.28 白内障

今日は白内障手術9件(乱視用レンズ3件)

翼状片手術1件

硝子体手術1件

無事に終わりました。

以前から、白内障関係の記事を網羅的に書きたいと思っていたので、また少しずつ書いていきたいと思います。時々お電話やメールで「参考になりました」と言われるようになりました。

白内障手術希望で来院された方の流れ①

白内障手術希望の患者さんが来院された場合、確認しなければならないことがいくつかあります。

①白内障があるのかどうか

②白内障以外に視力を下げるような病気がないか

③無事に白内障手術ができそうか

これらの検査で問題なければ、手術の申し込みができます。検査の細かい内容は眼科によって異なると思いますが、当院での場合について書いていきたいと思います。

①白内障があるのかどうか

白内障が無い目に白内障手術しても視力が上がるはずはありませんので、大事な検査です。診察室で目をみれば白内障があるかどうか一目瞭然です。しかし、突き詰めると結構難しくもあります。

白内障は水晶体が濁る病気ですが、水晶体全体が一様に濁るわけではありません。以前、白内障もいろいろ種類があることを話しましたが、視力を下げやすい白内障や、視力が下がりにくいけども眩しくなりやすい白内障があります。

核白内障

皮質白内障

極端に言うと、水晶体のなかで少しでも光の通りみちがあれば視力がでます。(針の穴から外をみる感じです)また、水晶体の中心が濁ると、少しの濁りでも視力が下がってしまいます。

我々眼科医は、白内障手術をしてよく見えるようになってもらって喜んでもらおうと思っていますから、「手術をしてどのくらい視力が上がりそうか=白内障でどれだけ視力が下がっているか」という見積もりをたてています。それを踏まえたうえで「あなたには白内障手術をお勧めします」とか、「まだ手術には早いのではないでしょうか」と伝えたりします。

目の中に炎症がおきる病気(ぶどう膜炎と白内障)

2013.03.25 白内障

先週は急性緑内障発作の方が来られました。レーザー治療はもともとしていたようですが、効いていなかったため、緊急手術を行いました。翌日から眼圧が1桁になり、経過良好です。

また、重度のドライアイの方がいらっしゃって、よく見たら涙腺が腫れていました。ミクリッツ症候群ですね。今度IgG4の測定も行いたいと思います。

また、眼痛の方がいらっしゃって、よくお話を聞いたら緊張型頭痛のようだったので、他科に紹介させていただきました。当院は目が痛いという患者さんも多いですが、緊張性頭痛や偏頭痛、眼瞼痙攣がとても多くいらっしゃいます。痛みは本人しかわからないので、診療がとても難しいことがあります。目の痛みについてもそのうちお話したいなと思います。

本日は白内障手術6件行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

目の中に炎症がおきる病気(ぶどう膜炎と白内障)

これまで、合併症を伴う白内障として落屑症候群や糖尿病網膜症の話をしてきました。今回はぶどう膜炎という病気が白内障に及ぼす影響について話したいと思います。(ぶどう膜炎そのものの詳しい説明は別の日に書きます)

ぶどう膜炎は、目の中で炎症が起きる病気です。充血が起きて結膜炎かと思って眼科に来たらぶどう膜炎だと言われた人もいます。また、目の中の水(房水)が濁るので、視力が下がって眼科に行ったらぶどう膜炎と言われた人もいます。

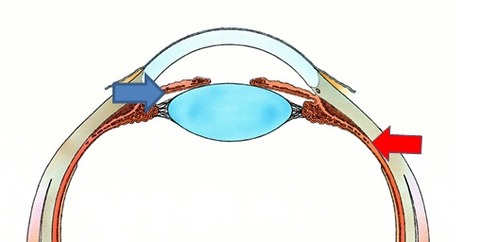

ぶどう膜とは、目の中の茶色の部分で、外から見えるのは虹彩(青矢印)です。目の中には脈絡膜(赤矢印)もぶどう膜です。ここにはメラニン色素があるので、茶色をしているのですが、この部分は免疫異常で炎症を起こしやすいのです。

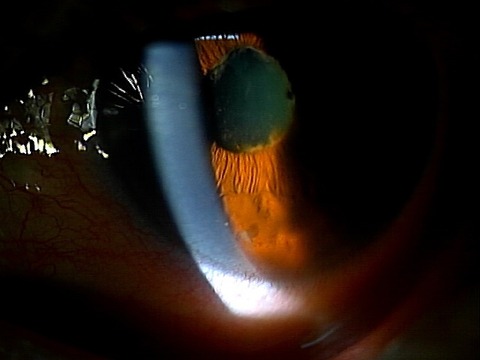

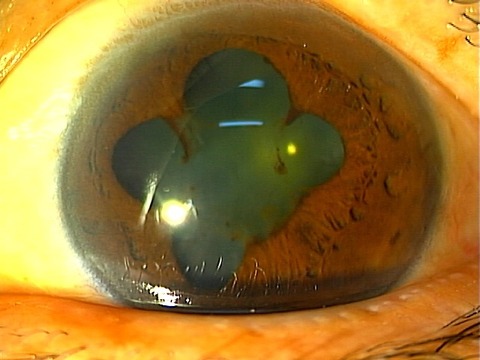

炎症が水晶体に波及すると、濁りが生じてしまいます。そのため、ぶどう膜炎そのものだけではなく、白内障でも視力低下をしてしまいます。しかし、ぶどう膜炎のあとで白内障の手術をすると、時々手術が難しいことがあります。 これは、ぶどう膜炎になった人の瞳孔の写真です。先ほどのイラストの青矢印の先の部分で、水晶体と虹彩がくっついています。これを虹彩後癒着と言います。これが生じると、暗いところに言っても瞳孔が開かないので、暗く見えます。 白内障を手術するときも、瞳孔を開いて手術をします。そのため、きちんと瞳孔が開かない人の場合、手術がしづらいのです。 瞳を開くと、癒着しているところがはっきりとわかります。この程度であれば、手術するのに殆ど支障はないのですが、あまりにがっちり癒着しているとなかなか外れません。ぶどう膜炎の治療は、炎症を抑えるだけではなく、瞳孔が癒着しないようにする(瞳孔管理)が重要です。

7色に輝くきらきら白内障

2013.03.18 白内障

この前は後輩が当院を見学に来ました。あと2ヶ月で専門医試験なので、頑張って合格して欲しいです。自分も必死に勉強したのを思い出しました。

また、私の先輩も見学に来ました。自分のクリニックに対する思いを話していたら、あっという間に遅い時間になってしまいました。当院の様子を諸先生方に紹介することが多くなってきましたが、「頑張ってますよ」と言えるように、常に前向きに頑張りたいと思います。

本日は白内障手術7件、霰粒腫摘出術1件を行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

7色に輝くきらきら白内障

今日は、動画を埋め込むのに挑戦です。以前やったことがあるのですが、久しぶりで忘れてしまいました。

白内障もいろいろあることを以前説明しました。「核白内障」「皮質白内障」その他たくさんの種類があります。そのうちの一つに「クリスマスツリー白内障」というものがあります。これは正式な名前なのでしょうか・・・大学で働いていた時からこの名前しか聞いたことありません。

https://www.youtube.com/watch?v=Ya_Pfexwb2c

短い動画ですが、分かりましたでしょうか?診察室の顕微鏡で患者さんの水晶体を見ると、このようにキラキラ輝いて見えます。うちの電子カルテで動画記録機能があってよかったです。

実際のところ、これがあってもあまり視力は下がりません。また、あまりまぶしく感じることもないようです。今まではこれを診察して綺麗だなと思っても、顕微鏡は自分しか見えなかったので、スタッフや患者さんにこの綺麗さをわかってもらえませんでした。顕微鏡にビデオがついていると診察の情報が共有できて便利です。

白内障の術前検査(全身状態の確認)

2013.03.07 白内障

今日は花粉症の患者さんが多かったです。ここ数年杉による花粉症の出なかった私も、目がムズムズします。院内は空気清浄機が働いているせいか、とても快適です。

白内障の術前検査(全身状態の確認)

白内障手術は、局所の手術なので全身の状態はあまり関係がありません。あまりに体力が落ちている方は、手術室のベッドでしばらく寝ていただきますが、30分程度安静にできれば両眼とも手術をすることが出来ると思います。ただし、糖尿病は目に合併症を引き起こすことがありますし、内服薬で手術に影響があることもあるので、術前に全身の状態をきちんと確認しておくことが大事です。

当院では手術の前には必ず血液検査を行って全身の状態を確認します。目的は2つあります。一つは感染症を持っていないかどうかを確認すること。白内障手術では殆ど出血しませんが、それでも僅かに出血する可能性があります。その時に、手術についているスタッフに感染しないように注意する必要があります。

もう一つは全身状態の確認です。手術前には何も既往歴がないと言っていた患者さんで糖尿病が見つかった人もいますし、貧血が見つかって治療を行った人もいます。糖尿病が見つかった場合でも、早く手術した方が良いことがあります。なぜなら、糖尿病の合併症である糖尿病網膜症は治療を始めた頃に生じやすいからです。白内障の治療をしないと、診察しにくかったり、レーザー治療も行いにくかったりすることがあるからです。糖尿病では外科の手術で傷の治りが遅くなると言われていますが、白内障手術の傷はとても小さいので、殆ど影響しません。

内服薬に関しては、前立腺肥大の薬を内服していると、手術が難しくなることがあります。また、血液をサラサラにする薬を飲んでいると、術後に結膜(白目)が赤くなりやすいですが、1週間程度で治りますし、手術の成績には影響ありません。そのため、当院では内服を続けてもらっています。

その他の薬はほとんど手術に影響することはありません。いつもどおりに内服して手術に臨んでもらいたいと思います。

収差について

2013.02.28 白内障

今日花粉情報を見たら、栃木県も「やや多い」になっていました。

すかさず、空気清浄機を診察室の中に入れてしまいました。

最近花粉症があまり出なくなって喜んでいましたが、今年はどうでしょうか?

空気清浄機のある診察室にこもっていれば大丈夫かな?

収差について

今日は難しい話ですいません。収差について話したいと思います。

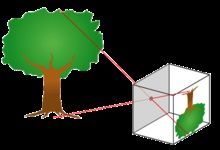

昔のカメラで、ピンホールカメラは名前くらい聞いたことがあるでしょうか?カメラの正面に針穴のようなものが空いていて、そこからカメラの中に入った光をフィルムに映し出す、というものです。

確か、中学校あたりの理科の実験で作ったような気もします。ピンホールカメラは、穴が小さいと中の画像がはっきりします。しかし、穴が小さいほど光量が足りないので、暗くなってしまうのです。ですから、明治時代のカメラでは、数秒間じっとしていないとフィルムが感光しませんでした。

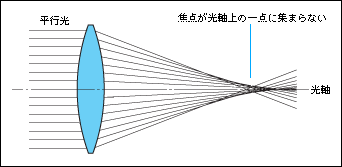

逆に穴を大きくしてしまうと、ピントが合わなくなってぼんやりになってしまします。穴を大きくしてもはっきりとした像を得るためには、レンズが必要になります。当初レンズは球面の一部を取り出した形になっていました。これを「球面レンズ」と言います。

しかし、この球面レンズには限界があって、レンズの中央を通る光と周辺を通る光でピントが合う位置が微妙にずれているのです。これを「球面収差」といいます。当然ピントが甘くなってしまいます。かなり昔から学者の間では球面レンズでは球面収差が出てしまうことがわかっていましたが、パソコンが発達するまでの時期では、レンズのデザインが難しかったようです。当院で使用している眼内レンズは「非球面レンズ」といって、球面収差が少なくなるように設計されています。